【场景一:断奶第1天清晨六点的猪舍】

当保育员小李掀开保温灯罩时,10号栏的28头断奶仔猪正挤在角落瑟瑟发抖。这些刚离开母猪的小家伙,此刻正面临"三重应激"考验:从液态母乳到固体饲料的转变、从恒温产床到保育栏的温度波动、从自由哺乳到定时采食的作息调整。

此时应采取"缓释型混合过渡"策略:将乳猪料与保育料按9:1比例混合,用温水调制成糊状,模仿母乳的温热触感。饲喂时采用"三定原则"——定时(每天4次)、定量(首次投喂量不超过料槽1/3)、定点(固定料槽位置)。特别要注意在料槽旁安装恒温饮水器,水中添加0.3%电解多维,缓解肠道脱水症状。

【场景二:换料第3天的腹泻危机】

周三上午巡查时,技术员老张发现3号栏有3头仔猪排出糊状粪便。这是典型的"阶梯式换料"操作失误——某新员工为图省事,直接将新旧饲料比例从3:1跳至1:1。

正确的"金字塔拌料法"应如文档4所述:将新旧饲料按层叠式堆放,用铲车进行5次倒堆混合,确保每粒饲料都均匀包裹气味分子。针对已出现腹泻的猪群,可采取"回退策略"——将饲料比例回调至前日状态,同时在饮水中添加蒙脱石(每升水2g),持续观察48小时。

【场景三:无抗饲料转换期的生长停滞】

河池养殖户韦老板发现,改用无抗饲料第5天,保育猪日均增重下降12%。这源于肠道菌群尚未适应新饲料中的酸化剂组合。

此时应采用"四维渐进法":

- 营养维度:在过渡料中添加0.5%核苷酸(促进肠绒毛再生)

- 适口性维度:用烘焙玉米粉替代10%普通玉米,产生焦香味诱导采食

- 菌群维度:每日添加5%发酵牧草(含乳酸菌≥1×10^8CFU/g)

- 饲喂方式:将干料改为水料(水料比3:1),分6次投喂

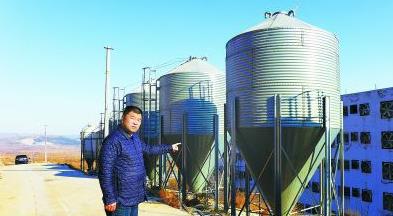

【场景四:区域原料替代的精准配方】

东北某猪场因玉米涨价,计划用稻谷替代15%玉米。技术人员运用"三阶适配法":

- 预处理阶段:将稻谷粉碎至1.5mm粒径,85℃烘焙消除稻壳酸

- 酶解阶段:添加木聚糖酶(200U/kg)破解细胞壁结构

- 过渡阶段:第一周替代5%,第二周10%,第三周15%,每次调整观察粪便形态

通过以上场景化解决方案,配合每日三次料槽清洁、环境温度阶梯式调整(每周降2℃),可使饲料过渡期的日均增重保持在350-400g,料肉比控制在1.8以下。记住,每次饲料变更都是对猪群适应力的考验,需要像照顾婴儿转奶般细致耐心。

标签: 应激,仔猪