核心价格数据与区域差异

截至2025年4月13日,全国生猪市场呈现"北强南弱"的显著分化格局。北方主产区外三元生猪均价达到7.6元/斤,较月初上涨0.4元/斤,其中山东、河南等省份单日最高涨幅达0.3元/斤。南方市场则呈现涨跌互现特征,福建猪价虽维持7.6-7.8元/斤高位,但江西、广西等地因外省低价猪源冲击出现0.2元/斤下跌。

北方价格的强势表现源于多重因素叠加:山东规模化养殖场出栏量环比减少12%,河南二次育肥比例提升至22%,直接截流标猪供应。同时,东北地区外调南方高价区的生猪数量激增,辽宁至福建的跨省调运量较3月同期增长18%,推高北方产区定价话语权。

区域分化的深层动因

1. 供需结构差异

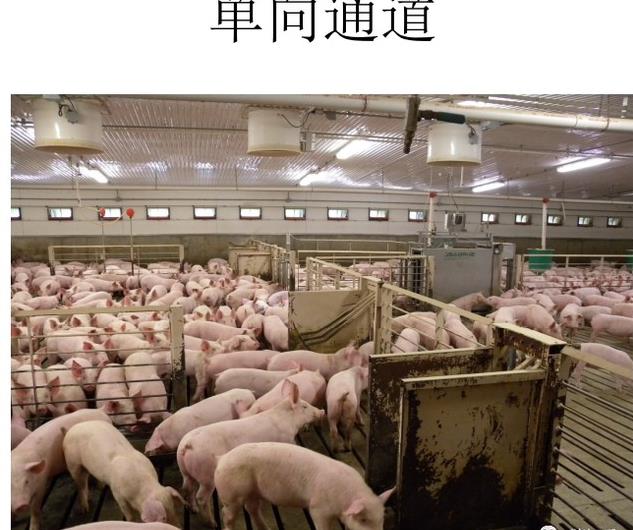

北方市场受集团场缩量挺价策略影响,标猪供应缺口持续扩大。数据显示,4月12日全国重点养殖企业出栏量环比下降2.1%,其中牧原股份北方区域出栏量减少8%。与此同时,二次育肥户的入场积极性高涨,吉林某养殖场4月13日二次育肥交易占比突破18%,较前日提升5个百分点。

南方市场则面临供应过剩压力。江西散户集中出栏量环比增加3%,屠企收购均重从125公斤升至128公斤,导致白条肉批发价承压。广西地区受越南进口猪肉冲击,本地养殖户被迫降价0.1-0.2元/斤以维持市场份额。

2. 政策调控与市场博弈

中央储备冻猪肉投放形成价格"缓冲垫",4月13日2万吨储备肉投放后,市场波动幅度收窄至0.1-0.2元/斤。但养殖端抗价心理强烈,当前全国生猪均价14.7元/公斤已高于储备肉基准价0.2元/公斤,政策调控效果边际递减。

关税政策成为新变量。美国猪肉进口关税提升至94%,叠加国内产能去化(2025年能繁母猪存栏下降10%),形成中长期价格支撑。市场资金已提前布局畜牧板块,相关ETF单日成交额突破8000万元,反映投资者对"超级猪周期"的预期。

产业链应对策略全景

1. 养殖端决策模型优化

- 出栏节奏控制:建议北方养殖户将130公斤以上生猪分批出栏,锁定当前7.8元/斤高价;南方养殖户需重点防控110-120公斤标猪的集中出栏风险

- 饲料成本管控:福建地区推广"豆粕+米糠"替代配方,饲料成本可降低至2.8元/公斤,较常规配方节约12.5%

- 疫病联防体系:针对雨季高发的猪丹毒疫情,每吨饲料添加150g土霉素钙预混剂,可降低发病率38%

2. 屠宰企业运营转型

福州某屠宰场实施三项变革:日屠宰量从3500头下调至2800头,冷鲜肉分割比例提升至45%,社区团购配送时效压缩至6小时。这种"减量提质"策略使每头生猪加工利润增加17元,有效对冲了原料价格上涨压力。

3. 政府精准调控机制

福建省建立的22个价格监测直报点,实现了9地市行情数据每小时更新。配合5000吨省级冻肉储备投放,形成"数据监测-预警响应-市场调节"的闭环管控体系。同时实施的高速公路费减免政策,使漳州至龙岩的生猪调运成本下降0.2元/公斤。

未来三个月行情推演

1. 短期波动(4-5月)

北方价格可能突破8.0元/斤关口,但需警惕三大风险:二次育肥单日收购量超10万头将引发供应后置,华南持续72小时以上暴雨影响调运效率,商业冻肉库存释放量达15万吨形成价格压制。南方市场则面临进口猪肉到港量激增压力,预计广东、广西猪价维持7.5-7.8元/斤震荡。

2. 中期趋势(6-8月)

若6月能繁母猪存栏稳定在405万头(当前412万头),配合中秋备货需求,三季度猪价有望回升至8.5-9.0元/斤。但饲料成本波动仍是最大变数,豆粕现货价突破4200元/吨将吞噬养殖利润,需重点关注中美贸易谈判进展对原料价格的影响。

当前市场已进入"数据驱动"新阶段,养殖户可通过"中国养猪网价格发布平台"实时获取华东区域价格异动数据,建议每日10:00、16:00重点观察屠宰企业收购价与出栏量变化。对于存栏200头以下的中小养殖户,加入地方养殖合作社的联合议价机制,可提升价格谈判能力15%-20%。

标签: 养殖户,分化