2024年的猪价行情就像一场充满悬念的大戏,牵动着养殖户、消费者以及整个产业链的心。

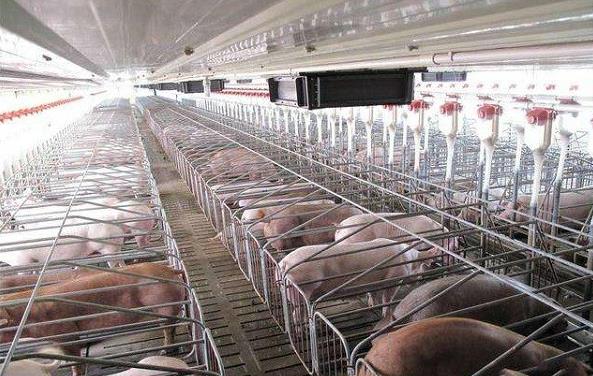

先看看生猪的供应情况。近年来,国内生猪产业集中度不断提高,规模企业出栏量持续增加。这些规模企业的养殖模式接近工业化,生产讲究计划性和经济性,出栏节奏按照正常生产周期安排,出栏体重也基本稳定。不过,普通养殖户大多是传统纯农业化生产运作方式,出栏节奏就和市场行情关系紧密了。他们会根据市场行情调整出栏体重和出栏量,这对供应影响很大。因为生猪供应不仅看出栏数量,体重也很关键。现在养殖模式下,通过养殖利润倒挤顶端产能的扩张或者去化传导路径不像以前那么顺了,通过养殖利润在末端调节生猪出栏体重成了产业调节供应的重要模式。这就造成了一些现象,像猪周期波幅变小,就好像被“熨平”了一样,而且产能去化不彻底,生猪出栏体重还在下滑。

再说说消费这边的事儿。从以往的数据来看,社零总额虽然是个重要指标,但要考虑通胀率变化的影响。除了2024年下旬到2024年中上旬国内有一波食品类的通胀压力,其他大部分时间CPI指数都在可控范围。以2024年为基期,2024年CPI同比平均值大约在13%左右,如果剔除通胀影响,实际社零增速可能是负的。在今年的生猪市场,大家普遍对猪肉需求不太看好。屠宰企业反映他们的主要客户对白条需求量在下滑,这下滑一方面是终端对猪肉实际消化能力在减弱,不过进入7 - 8月后情况有了变化,猪肉消费开始有改善倾向,生猪出栏量快速增加的同时,冻品库存却在下降,这意味着猪肉表观需求量增加了。但猪肉消费到底怎么样,其实受很多综合因素影响,很难直观定量分析。

从肉类消费结构来看,中国的情况比较特殊。2024年中国肉类人均年总消费量45公斤,比世界平均水平34公斤高一些,不过和发达国家比还有差距。像美国年人均消费量达到100公斤,澳大利亚、欧盟等发达国家肉类消费量也在70 - 80公斤以上。在中国,人均猪肉消费量达到24公斤,在肉类总消费里占比超50%,世界平均水平才11公斤。中国蛋白消费结构对猪肉消费依赖度相对较高。这是为啥呢?一方面是居民消费习惯和历史文化有关。中国是传统农耕文化,牛以前是生产资料,很少有人直接吃牛肉。西方国家就不一样了,而且西方有些宗教还把猪肉视为禁物。像韩国和中国就有类似的消费结构,对猪肉依存度也比较高。另一方面,鸡肉下游消费结构以团膳类居多,西方国家鸡肉消费量快速增长,一是白羽肉鸡养殖数量不断增加,二是快餐消费占比提升,鸡肉成了他们主要的蛋白来源。中国在肉鸡养殖结构(中国白羽肉鸡养殖在总禽类养殖占比中不到一半)和快餐门店布局上和欧美等发达国家差异较大。还有就是,和牛羊肉比起来,猪肉相对是次优品,那些猪肉消费量排名比较靠前的缅甸、智利等发展中国家,这也和国民收入水平有关。随着中国经济发展、国民收入提高以及团膳、外出餐饮类消费增加,未来中国猪肉消费增长空间可能会被其他肉类替代一部分,蛋白消费结构可能会转型。

养殖户的盈亏状况也影响着猪价行情。2024年生猪养殖行业亏损比较严重。拿自繁自养来说,总共亏损44周,就8 - 9月猪价反弹时自繁自养利润才回到正数,盈利时长不超过5周。从亏损深度看,今年平均亏损在230元/头左右。和2024 - 2024年相比,2024 - 2024年总共亏损时长为50周,盈利5周,期间周度平均亏损在276元/头左右。整体来看,今年自繁自养亏损时长和深度与21/22年比较接近,核心原因都是生猪产能释放。今年生猪产能比2024年高,出栏量可能也会高于2024 - 2024年上半年,所以亏损带动产能去化的格局可能还会继续。

如果把2024年的猪价走势比作一场马拉松,那现在就处于一个比较关键的赛段。供应端的各种因素在相互拉扯,规模企业和普通养殖户不同的出栏模式都在影响着生猪供应的节奏和数量。消费端虽然有一些波动和不确定性,但也能看到一些积极的信号,比如7 - 8月猪肉消费的改善。而养殖户的亏损情况又像是一个隐藏在背后的推手,推动着产能的去化,这反过来又会影响猪价。再看长期的消费结构变化,猪肉面临着其他肉类的竞争,未来的消费增长空间可能会受到一定挤压。综合这些情况来看,2024年的猪价很难出现大幅度的上涨或者下跌,可能会在现有的基础上根据供应和消费的动态平衡进行小幅度的波动。比如说,如果产能去化速度加快,消费又能保持稳定或者继续增长,那猪价可能会有小幅度的上扬;反之,如果产能去化缓慢,消费又出现疲软,猪价可能会继续走低。但不管怎么说,这个过程就像是在走钢丝,每一个因素的微小变化都可能会打破现有的平衡,从而影响猪价的最终走势。

从过去的经验来看,猪价走势也不是完全无迹可寻。以前猪周期比较明显,价格波动幅度大,那是因为当时的产能调节模式主要是通过补栏和淘汰母猪。现在这种模式转变为末端去产能,养殖户根据市场行情调整出栏决策,这就使得猪周期波幅变小了。就像一个原本波涛汹涌的大海,现在变得相对平静了一些。但这种平静之下也隐藏着风险,产能去化不彻底就是一个潜在的隐患。如果遇到一些突发情况,比如大规模的疫病或者市场需求突然的暴跌或暴涨,这个看似稳定的猪价体系可能就会被打破。这就好比一个看似坚固的堤坝,其实内部存在一些小的漏洞,一旦遇到洪水,就可能出现危险。

再从市场参与者的角度来看。规模企业因为有稳定的生产计划,他们对猪价的影响更多是在稳定供应方面。普通养殖户则比较灵活,他们根据市场行情调整出栏,这种灵活性虽然在一定程度上有助于市场的自我调节,但也增加了市场的不确定性。屠宰企业作为连接养殖户和消费者的中间环节,他们的需求变化也反映了市场的冷暖。当屠宰企业的主要客户对白条需求量下滑时,这其实是一个市场需求可能不足的信号。但我们也要看到,这个信号可能是短期的,就像7 - 8月猪肉消费改善所显示的那样,市场是有自我修复能力的。

标签: 行情