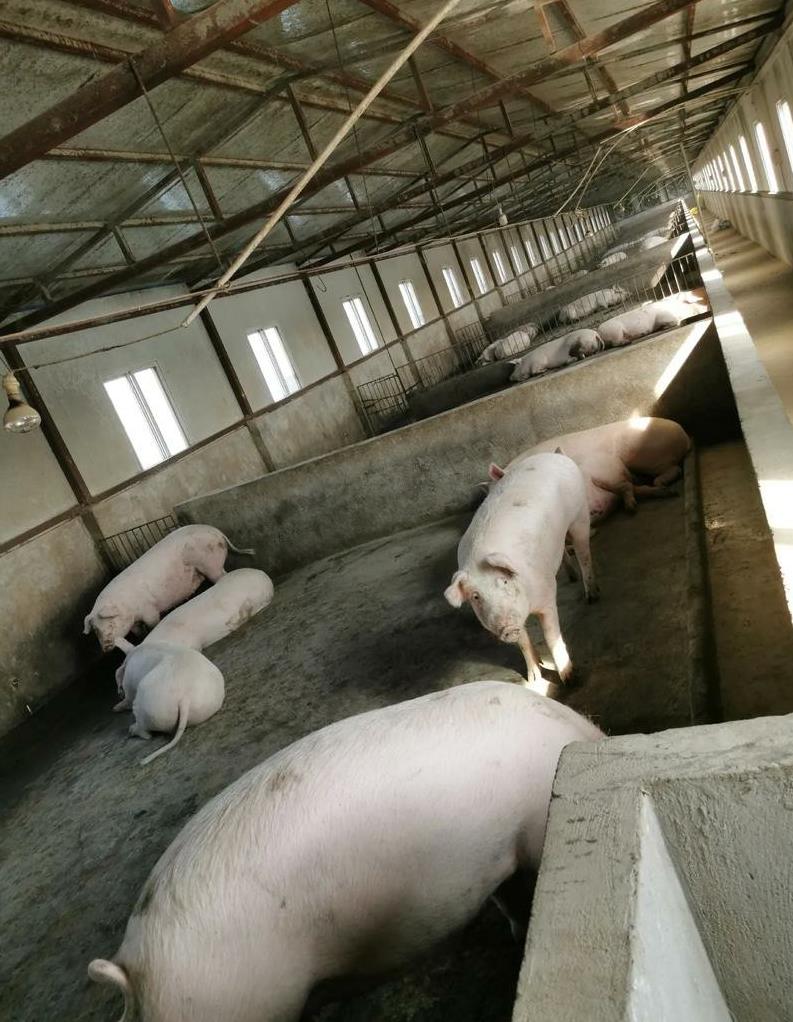

凌晨三点的生猪交易市场灯火通明,河南养殖大户王德发盯着电子屏上14.2元/公斤的报价眉头紧锁。这已是全国生猪价格连续第17周低于成本线,像他这样存栏5000头的养殖场,每天亏损超过3万元。农业农村部最新监测显示,6月能繁母猪存栏量仍达4300万头,超出正常保有量4.7%,昭示着产能去化远未到位。

供需失衡的底层逻辑

全国生猪屠宰量连续5个月同比增幅超12%,而猪肉消费量却下滑至近五年低位。山东某屠宰企业冷库里,3万吨冻肉堆积形成"白色堰塞湖",直接印证着2025年疯狂补栏的后果。更为严峻的是,进口猪肉到岸价已跌破/公斤,与国内成本形成15元/公斤的剪刀差。

饲料成本构成表揭示着更深层矛盾。当前玉米、豆粕价格虽从高位回落,但配合饲料中仍有62%成本来自这两项原料。四川农业大学测算数据显示,每头出栏猪的饲料成本较三年前上涨287元,而同期猪价下跌34%,利润空间被双重挤压。

养殖主体的生死抉择

在江西高安,存栏200头的家庭农场主李建军正在进行"断腕式"淘汰。他算过细账:保留30头优质母猪,将养殖规模压缩至原来的1/5,才能将日亏损控制在500元以内。这种"精准存栏"模式正在中小养殖户中扩散,农业农村部定点监测显示,6月散户能繁母猪淘汰率骤升至21%。

政策工具箱正在释放多层缓冲垫。广东清远的温氏代养户"政银保"项目获得年化3.6%的低息贷款,将资金成本削减40%。而河南牧原则启动"二次抵押"融资,将标准化猪舍评估价值提升30%,成功获取2亿元流动性支持。

产业重构的破局路径

在期货市场,生猪2309合约持仓量创下28万手的历史峰值。浙江某私募基金开发的"保险+期货"组合产品,帮助养殖企业锁定16元/公斤的保底价,通过期权费分摊机制将成本控制在每头15元以内。这种金融工具的应用,正从集团企业向合作社渗透。

智能化改造带来意想不到的降本空间。广西扬翔股份的楼房猪场,通过环境控制系统将料肉比降至2.35:1,比传统猪场降低0.3个点。换算成150公斤出栏体重,每头猪可节约饲料成本126元,这在微利时代成为决胜关键。

中国农业科学院最新模型预测显示,若维持当前淘汰速度,能繁母猪存栏量将在2025年一季度回归正常区间。但考虑到8-10个月的产能传导周期,真正的价格拐点或出现在2025年国庆前后。对于熬过寒冬的养殖主体而言,把握住当下3%的种猪更新率提升窗口,或许能在下一轮周期中抢占先机。

标签: 减亏,养殖户